白内障治療・手術

白内障とは?

眼の中には、カメラに例えるとレンズに相当する水晶体という構造物があります。

水晶体の厚みを変化させることによりピントを調整しています。そのレンズが濁ってしまう状態が白内障です。

早い方は40歳代から発症し、70歳を過ぎるとほとんどの方に白内障の症状が見られるようになります。

ほとんどが加齢による変化ですが、糖尿病やアトピー、外傷などの疾患から白内障になる場合もあります。

指紋で汚れたメガネで見るとぼやけて見えるように、白内障により水晶体が濁ると霞んで見えづらくなります。

白内障の初期治療として点眼薬がありますが、あくまで進行を遅らせることが目的で、視力を回復させたり、進行を止めることは出来ません。

そのため、水晶体を取り除き、人工の「眼内レンズ」を代わりに挿入する手術が必要になります。

白内障の症状

白内障は非常にゆっくりと進行するため、初期の白内障では自覚症状はほぼありません。

そのため気が付かない人が大半です。

進行すると次第に見えにくさを自覚するようになります。

主な症状は以下の通りです。

・かすんだ見え方になり、はっきり見えないと感じるようになる。

・近視や乱視の度数が変化して、それまで使っていたメガネが合わなくなる。

・同時にものが二重や三重にダブって見えたりする。

・天気がいい日の日差しや、夜間の運転時の対向車のライトがとても眩しく感じるようになる。

手術の時期

日常生活に不便を感じるようになれば手術の時期となります。

「視力の数字がいくつになったら手術」という基準はありません。

運転免許の更新に必要とされる視力以下に低下したときに手術を考えるかたや、眼鏡店に行ったが眼鏡を作り直してもこれ以上視力が出ないと言われ来院する方も多くいらっしゃいます。

また、緑内障の発作を起こしそうな場合や、網膜の病気を持つ方が白内障によって眼底検査が困難になった場合などでは、自覚症状が軽いうちでも手術をおすすめする場合があります。

白内障手術

当院は日帰り手術を行っております。

治療方法は、超音波乳化吸引術という白内障に対する主流の手術です。

切開(切り口)が小さく、手術、および手術後の負担が少ない治療方法です。

濁ったレンズ(白内障)を取り除いた後に、代わりのレンズ(眼内レンズ)を挿入します。

手術の特徴

術後目標屈折:ヒアリング

【日常生活の見え方を重視】

日常重視すること(運転、テレビ、パソコン、手芸など)、および眼鏡装用方法(頻度、運転用、老眼鏡など)を確認、術後目標屈折(正視、近視、軽度近視)を設定しています。

眼内レンズの選択

白内障手術で使用する眼内レンズは「単焦点眼内レンズ」と「多焦点眼内レンズ」の2種類があります。

そして各々に乱視矯正レンズ「トーリック眼内レンズ」があります。

各眼内レンズの紹介

【1】単焦点眼内レンズ

焦点が1か所に合うレンズです。

昔から広く使われているレンズで、白内障手術をした全体の95%の方が単焦点レンズを選択しています。

例えば、遠くに焦点を合わせた場合は近くにはピントが合わず、近用の眼鏡が必要となります。

近くに焦点を合わせた場合は遠くにはピントが合わず、遠方用の眼鏡が必要となります。

また、近方でも遠方でもなく中間や、左右のレンズ度数をずらすモノビジョンといった選択肢もありますのでしっかりとお話した上で決定する必要があります。

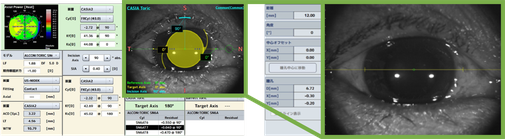

【2】トーリック眼内レンズ(乱視矯正眼内レンズ)

元々の眼のレンズの一部(角膜)に強い乱視ある場合、眼内で乱視を軽減させるレンズ。

乱視が特に強い場合、不規則な場合は適応できない場合があります。

また手術前にある乱視が、白内障を取り除くことで軽減される場合も多く、全ての乱視に適応される訳ではありません。

【3】多焦点眼内レンズ

多焦点レンズは保険適応の単焦点眼内レンズと比べて自由診療または選定療養扱いになるため費用は高額になります。

焦点距離が複数あるレンズで「遠・中」や「遠・近」の2焦点レンズ、「遠・中・近」の3焦点レンズなどがあります。

多焦点のメリットは手術後にメガネやコンタクトレンズを装用する頻度が少なくなることです。

眼鏡をかけなくても見える範囲は単焦点に比べ広いですが、若い頃のように遠くから近くがまんべんなく見えるわけではありません。

遠くにピントが合った光と近くにピントが合った光に分散されるために光のエネルギーが減弱し、コントラストが低下します。

そのため、はっきり見たい場合は眼鏡の補助が必要になる場合もあります。

また、昼間も夜間でもなんとなく全体がぼやける、かすむといった症状のwaxy vision(ワクシービジョン)の訴えが非常に多く、術後問題となる場合もあります。

また、暗い場所で電灯や車のライトなどを見ると眩しく感じたり、輪ができたりするグレアやハローといった症状がでます。

これらの症状は術後時間とともに慣れて気にならなくなる方が多いようです。

しかし、人によってはいつまでも症状が改善されず日常生活に支障を及ぼすことがあります。

6カ月程度様子を見ても、改善されずご本人が気になる場合は多焦点眼内レンズを摘出して、単焦点眼内レンズを再度挿入する方が1-2%います。

このように多焦点眼内レンズは100点満点のレンズではないので、夜間に運転をする機会が多い方や、細かいものを鮮明に見ることが必要な職業の方(専門職、技術職、書類を見る時間が長い方、芸術関係etc)には多焦点レンズは向きません。

「遠くも近くもある程度見えれば良いから、なるべくメガネを掛けない生活をしたい」という方に向いています。見え方の質にこだわる方には基本的に単焦点をお勧めしています。

多焦点眼内レンズを選択するには十分な適応検査が必要となり、網膜疾患や緑内障などの、白内障以外の眼疾患がある場合には基本的に適応外になります。

眼内レンズの選び方

レンズは眼鏡と同じように度数があり、眼の形状を測定・計算し、希望される手術後の見え方に合う目標屈折(正視、近視など)に合わせて挿入する眼内レンズ度数を決定します。

日頃の眼の使い方(自動車運転の頻度、趣味での眼の使い方など)を確認させていただき、手術後に快適に過ごせるように適切な眼内レンズを選択します。

術後の見え方

白内障以外の病気がなければ、手術により視力は回復します。

白内障以外の病気を併せ持っている場合は、十分に視力が回復しないこともあります。

白内障手術は一般的には安全な手術なのですが、あまりにも進行した白内障や、水晶体の支えであるチン小帯が弱い症例の手術では、手術が難しく時間がかかったり、避けられず合併症が生じたりすることもあります。

このような場合では視力が回復するまでに時間がかかることがあります。

手術の実際

局所麻酔にて行います。

※麻酔は、点眼のみの場合、あるいは追加の麻酔(テノン嚢下麻酔)を行う場合がございます。

痛みはほとんどありませんので安心して手術に備えていただけます。

眼球に入口(創)を作成します。

※当院では2.4~2.75mmの小さい切開で手術を行います。

特殊な方法で作成していますので、縫合(縫う)の必要がなく、術後の医原性乱視を軽減させることにより術後の見えを重視しています。

棒状の器具を挿入後、超音波手術装置を使用し、白内障部分(濁った水晶体)を溶かして、吸引し、除去します。

白内障の袋を残して、人工レンズ(眼内レンズ)を挿入します。

手術治療費

※適用区分により負担額が異なりますので、ご相談ください。(平成30年8月1日改訂)

手術日

※手術決定から1〜2ヶ月以内に手術。

手術までの流れ

初診時に白内障の検査を行い、診断後に手術日を決定します。

●初診:視力検査、眼圧測定、細隙灯顕微鏡検査、眼底検査

●手術のための検査:採血、鼻涙管通水検査など

手術までに2度、来院していただきます。

白内障摘出後に挿入する人工レンズ(眼内レンズ)の度数決定のための検査

●眼軸測定(眼の長さの測定)

●角膜屈曲(眼の表面のカーブの測定)

●角膜内皮細胞検査

●手術に関する説明を行います。

1. 手術説明

2. 手術当日、手術後の注意点、生活指導

3. 手術当日にご自宅にてさしていただく点眼の説明

●手術(手術時間:15分前後)

1. お知らせした時間に当院へお越しいただきます。

2. 点眼麻酔を行います。

※追加でテノン嚢下麻酔を行う場合もございます。

3. 超音波乳化吸引術を使い、白内障部分を除去します。

4. 眼内レンズを挿入します。

※手術当日は手術した眼をガーゼ、眼帯にて保護します。

手術後の診察

●手術後1日:合併症の有無、人工レンズの状態を診察で確認します。

※手術後一週間は眼を保護するために透明保護眼鏡(メオガード)を装用します。(ガーゼ、眼帯保護は手術日当日のみです)

●手術後2日:視力測定、診察

●その後の診察:手術後1週間、2週間、1ヶ月、2ヶ月